时间:2025-08-26 11:28:19 来源: 触屏页

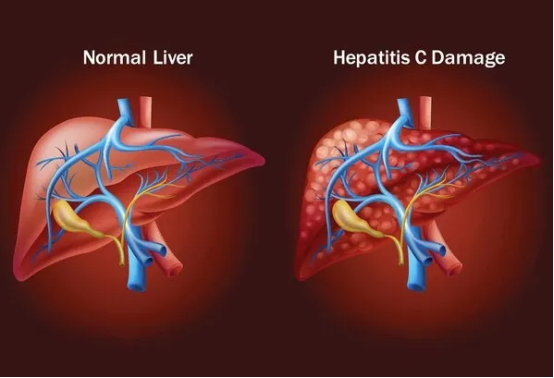

肝脏作为人体最大的解毒器官,肝脏的主要功能是分泌胆汁、储藏糖原,调节蛋白质、脂肪和碳水化合物的新陈代谢等。当代年轻人的生活节奏快,工作压力大,熬夜加班、应酬饮酒几乎成为家常便饭。每一次熬夜,每一次举杯,都是对肝脏的一次考验。每天24小时无休止地工作,代谢酒精、分解毒素、合成重要蛋白质。当我们过量饮酒,肝细胞不得不超负荷运转;当我们熬夜不眠,肝脏的自我修复时间被剥夺。长期如此,脂肪肝、酒精肝甚至肝硬化都可能找上门来。

有数据统计,2020年包括慢性肝炎、脂肪肝和肝硬化在内,中国慢性肝病患者人数可能超过4.47亿。慢性肝炎病毒、过度肥胖、代谢相关问题、药物滥用、不良生活习惯(过量饮酒、不健康饮食、熬夜等)等因素,都将危害肝脏健康。人们对于肝脏健康的重视程度逐步加深,对护肝产品的需求也随之增加,水飞蓟产品作为其中的一个重要组成,现代研究表明,水飞蓟宾具有强大的抗氧化特性,能帮助抵抗自由基对肝细胞的损伤,同时促进肝细胞再生,增强肝脏解毒能力。

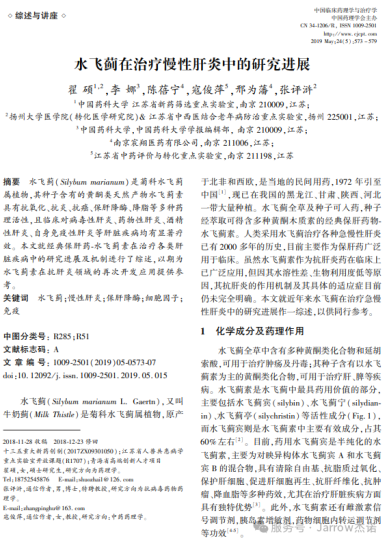

水飞蓟(Silybum marianum (L.) Gaertn.),又名奶蓟草(Milk Thistle),属菊科,是1年生或2年生草本植物,原产于北非和西欧。水飞蓟用来解决肝胆问题已有2000 多年的历史。

水飞蓟素含有多种结构包括水飞蓟宾,异水飞蓟宾,水飞蓟亭、水飞蓟素宁等,其中最有效的是水飞蓟宾。服用水飞蓟要看水飞蓟素或者水飞蓟宾的含量。不是说仅仅去看水飞蓟含量。临床实验显示,标准化为 70% - 80% 水飞蓟素的水飞蓟提取物才可以保护肝脏免受某些毒素的损害。

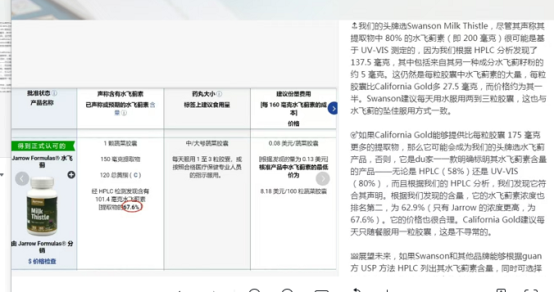

但水飞蓟宾的一个致命弱点,即低生物利用度。这与水飞蓟宾本身的稳定性差、低水溶性、肠道吸收不佳、经肝脏代谢快等特点有关。目前市面上的奶蓟草产品很多,美国消费者实验室检测了20多款奶蓟草,其中美国Jarrow奶蓟草更为优秀。

美国Jarrow奶蓟草采用意大利百年原料大厂Indena旗下Siliphos水飞蓟素,同时采用了Indena的Phytosome专利技术,改善了普通奶蓟草吸收率差的问题,可连续6小时不断为身体提供充足水飞蓟素。

Indena是一家世界领先的植物化学公司,拥有上百年的植物提取经验,以研发为根基,一直致力于研发高品质、高活性的植物产品。

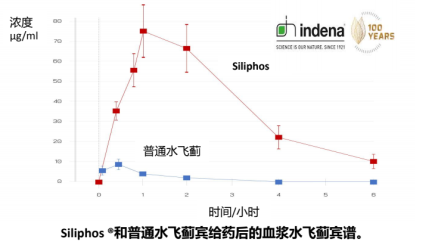

Phytosome是Indena的专利技术,被用于优化植物提取物的生物利用度已有30余年。这种技术将水飞蓟宾与磷脂结合,极大地优化了水飞蓟宾的生物利用度。与无磷脂结合的水飞蓟宾提取物相比,同等剂量下吸收效果显著改善。

行胆囊切除手术后的患者口服相同剂量的水飞蓟宾后,与常规水飞蓟宾相比,服用SILIPHOS后胆汁中存留的水飞蓟宾的含量显著提高,高达4倍,说明SILIPHOS中的水飞蓟宾能更精准作用于肝脏[1]。药代动力学研究显示,与普通片剂水飞蓟宾相比,采用Phytosome专利技术的软胶囊水飞蓟宾SILIPHOS后,血浆中的水飞蓟宾浓度提高近10倍[2]。

SILIPHOS能有效改善肝脏相关指标。临床试验显示,酒精性/非酒精性或病毒性慢性肝炎人群服用SILIPHOS后,有效降低了血浆中天冬氨酸转氨酶(Aspartate aminotransferase, AST)、丙氨酸转氨酶(Alanine aminotransferase, ALT) 、γ-谷氨酰转肽酶(Gamma-glutamyltransferase, γ-GT) 等肝酶的水平,从而维持健康的肝功能[3, 4, 5]。

SILIPHOS能有效改善血糖和肝脏纤维化指标。临床试验显示,非酒精性或病毒性慢性肝炎人群服用SILIPHOS后,有效降低了血糖和血浆胰岛素的水平,并且改善了血浆中的转化生长因子(TGF-β)、透明质酸(HA)、金属蛋白酶-2(MMP-2) 等肝脏纤维化标志物的水平,从而起到优化胰岛素抵抗和降低肝脏纤维化风险的作用[5, 6]。

SILIPHOS能有效改善肝脏组织学相关指标。临床显示,SILIPHOS配合维生素E服用12月后,脂肪变性平均严重程度评分显著降低,小叶炎症、胀气和非酒精性脂肪性肝病活动评分(NAS)明显改善,肝脏纤维化明显减少[7]。

Jarrow 1977年在美国洛杉矶成立,不仅有着仅50年的历史,研发团队都是来自全球各地高级人才,同时与麻省理工、清华大学等顶尖学府有着深度合作关系。在美国很多线下商超,比如洛杉矶贵妇超市都有见到Jarrow的产品,在美国本土口碑非常好。频繁熬夜,或者经常喝酒、应酬需要护肝的职场人士,不妨试试这款Jarrow奶蓟草!

参考文献:

[1] Schandalik R., et al., Arzneim.-Forsch./Drug Res. 42 (II), 964-968 (1992).

[2] Méndez-Sánchez N., et al., BMC Pharmacology and Toxicology. 20:0-5(2019).

[3] Vailati A. et al., Fitoterapia. 64, 219-228 (1993).

[4] Loquercio C. et al., Dig Dis Sci. 52(9): 2387-2395 (2007).

[5] Federico A. et al., Gut. 55(6): 901-902 (2006).

[6] Trappoliere M. et al., Minerva Gastroenterol Dietol. 51 (2): 193-199 (2005).

[7] Loguercio C. et al., Free Radical Biology & Medicine. 52: 1658-1665 (2012).

该文章仅代表作者观点,不代表人民健康网观点,如涉及版权问题,请联系管理员予以删除!